Du kennst das bestimmt: Du kommst in einen Raum voller Menschen und irgendwie weißt du sofort, wer sich sicher fühlt und wer eher nicht. Es ist, als hättest du einen unsichtbaren Radar für diese Art von Information. Aber was genau verrät dir das eigentlich? Die Antwort liegt oft in winzig kleinen Details der Körpersprache, die so subtil sind, dass sie unserem bewussten Verstand entgehen – aber unser Unterbewusstsein registriert sie sofort.

Warum dein Körper ein schlechter Lügner ist

Hier wird es richtig interessant: Eine großangelegte Meta-Analyse von Forschern der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Universität Bamberg und der Ohio State University hat über 9.800 Menschen untersucht und dabei etwas Faszinierendes entdeckt. Menschen, die eine aufrechte, selbstbewusste Körperhaltung einnehmen, fühlen sich tatsächlich selbstsicherer. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wer mit seinem Selbstwertgefühl kämpft, sendet oft ganz bestimmte körperliche Signale aus.

Professor Renate Tewes bringt es auf den Punkt: Unsichere Haltungen wie hängende Schultern oder nervöses Gefummel mit den Händen wirken nicht nur auf andere unsicher – sie fühlen sich auch für die betroffene Person selbst unsicher an. Es ist wie ein gemeiner Kreislauf: Die innere Unsicherheit zeigt sich im Körper, und die schlechte Körperhaltung verstärkt wiederum das Gefühl der Unsicherheit.

Das Verrückte dabei? Dein Körper kann nicht einfach „so tun als ob“. Während du mit Worten lügen kannst, sind deine Muskeln, deine Haltung und deine unbewussten Gesten brutal ehrlich. Sie plaudern ständig aus, was in deinem Kopf vor sich geht – ob du willst oder nicht.

Die verräterischen Zeichen: Das klassische Bild der Unsicherheit

Okay, aber wie sehen diese „unsicheren Signale“ denn konkret aus? Die Forschung zur nonverbalen Kommunikation hat ein paar ziemlich eindeutige Muster identifiziert. Das Wichtigste vorweg: Diese Signale sind Hinweise, keine Diagnosen! Menschen sind kompliziert, und es gibt tausend Gründe für bestimmte Körperhaltungen.

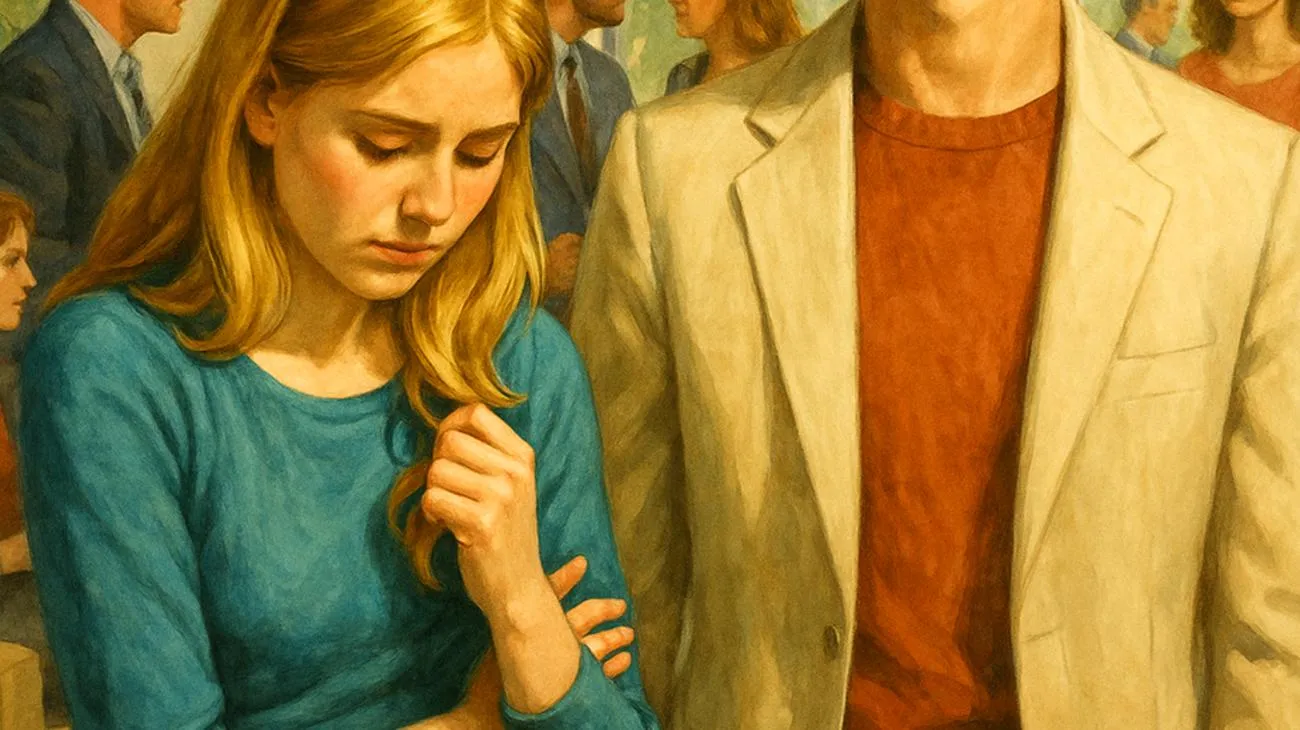

Das klassische Bild kennst du wahrscheinlich schon: eingezogene Schultern, als würde die Person versuchen, sich unsichtbar zu machen. Der Kopf ist oft leicht gesenkt, der Blick sucht eher den Boden als andere Gesichter. Die Arme werden eng am Körper gehalten oder defensiv verschränkt – wie ein natürlicher Schutzpanzer gegen die böse Welt da draußen.

Menschen mit geringem Selbstwertgefühl haben eine Superkraft, die sie gar nicht haben wollen: Sie können sich kleiner machen, als sie eigentlich sind. Buchstäblich. Sie nehmen weniger Platz ein, sowohl physisch als auch sozial. Es ist, als hätten sie gelernt, dass sie nicht das Recht haben, hier zu sein.

Die Schulter-Sache: Warum dieser eine Körperteil alles verrät

Eingezogene Schultern sind vermutlich das verräterischste Signal überhaupt. Wenn du das nächste Mal Menschen beobachtest, achte mal darauf: Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl ziehen ihre Schultern unbewusst nach vorn und unten, als würden sie sich vor unsichtbaren Schlägen ducken.

Diese Haltung macht den ganzen Oberkörper kleiner und weniger präsent. Das ist kein Zufall – es ist eine uralte Schutzreaktion. Früher in der Steinzeit war es manchmal überlebenswichtig, nicht aufzufallen. Heute ist es eher hinderlich, aber unser Körper hat das Memo noch nicht bekommen.

Das Gemeine dabei: Diese Haltung beeinflusst nicht nur, wie andere uns sehen, sondern auch, wie wir uns selbst fühlen. Die Selbstwahrnehmungstheorie von Daryl Bem aus dem Jahr 1972 erklärt, dass unser Körper unserem Gehirn ständig Feedback über unseren emotionalen Zustand gibt. Eingezogene Schultern sagen dem Gehirn: „Achtung, wir sind in Gefahr!“

Der Blick nach unten: Warum Augenkontakt so schwer sein kann

Menschen mit geringem Selbstwertgefühl haben oft ein kompliziertes Verhältnis zu direktem Augenkontakt. Sie schauen weg, starren auf ihre Schuhe oder lassen ihren Blick nervös durch den Raum wandern. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun – es ist ein Schutzreflex.

Direkter Augenkontakt kann sich für Menschen mit Selbstzweifeln bedrohlich anfühlen. Es ist, als hätten sie Angst, dass andere ihre Unsicherheit „sehen“ könnten, wenn sie zu lange hinschauen. Ironischerweise erreichen sie damit genau das Gegenteil: Das Vermeiden von Blickkontakt macht sie erst recht auffällig.

Es ist ein bisschen wie das Versteckspiel, das kleine Kinder spielen, wenn sie die Augen zuhalten und denken, sie seien unsichtbar. Nur dass es bei Erwachsenen nicht mehr so süß ist, sondern eher traurig.

Die subtilen Details: Wenn der Körper flüstert statt zu schreien

Hier wird es richtig spannend, denn die offensichtlichen Signale sind nur die Spitze des Eisbergs. Es sind oft die winzig kleinen Details, die am verräterischsten sind. Experten nennen das „kleinmachende Verhaltensweisen“ – Menschen mit geringem Selbstwertgefühl nehmen buchstäblich weniger Platz ein.

- Sie halten ihre Arme eng am Körper, anstatt sie frei zu bewegen

- Beim Gehen sind ihre Schritte kleiner und zögerlicher

- Sie lehnen sich in Gesprächen zurück, anstatt sich interessiert nach vorn zu beugen

- Sie berühren sich häufig selbst – spielen mit Haaren oder fassen sich ins Gesicht

All diese Verhaltensweisen senden die gleiche Botschaft: „Ich gehöre nicht wirklich hierher.“

Besonders faszinierend sind die unbewussten Selbstberührungen. Menschen mit Selbstzweifeln berühren sich häufig selbst – sie spielen mit ihren Haaren, fassen sich ins Gesicht, verschränken die Arme oder halten krampfhaft eine Tasche vor sich. Diese Gesten sind wie emotionale Sicherheitsdecken für Erwachsene.

Der wissenschaftliche Plot Twist: Warum es komplizierter ist, als es aussieht

Jetzt kommt der Teil, wo die Wissenschaft richtig interessant wird: Die Embodiment-Forschung zeigt, dass unser Körper und unser Geist viel enger miteinander verbunden sind, als wir früher dachten. Es ist wie ein ständiger Dialog zwischen beiden – der Körper beeinflusst die Gefühle, und die Gefühle beeinflussen den Körper.

Aber – und das ist ein wichtiges Aber – Körpersprache ist nicht wie ein Buch, das man einfach aufschlagen und ablesen kann. Kulturelle Unterschiede, persönliche Gewohnheiten, körperliche Beschwerden oder einfach nur ein mieser Tag können ähnliche Signale hervorrufen. Jemand könnte eingezogene Schultern haben, weil er acht Stunden am Computer gesessen hat, nicht weil er ein geringes Selbstwertgefühl hat.

Die Forschung ist da ziemlich klar: Es gibt zwar starke Zusammenhänge zwischen bestimmten Haltungen und dem Selbstwertgefühl, aber sichere Diagnosen lassen sich daraus nicht ableiten. Es ist eher wie bei einem Puzzle – einzelne Teile geben Hinweise, aber das ganze Bild ergibt sich erst aus vielen verschiedenen Signalen zusammen.

Der Teufelskreis: Wie schlechte Haltung alles noch schlimmer macht

Das wirklich Gemeine an der ganzen Sache ist, dass es sich um einen selbstverstärkenden Kreislauf handelt. Menschen mit geringem Selbstwertgefühl nehmen unbewusst Haltungen ein, die sie noch unsicherer wirken lassen. Das führt zu negativen Reaktionen von anderen, was das Selbstwertgefühl weiter senkt, was zu noch schlechterer Körperhaltung führt – und so weiter.

Es ist wie eine emotionale Abwärtsspirale, die sich selbst antreibt. Die schlechte Nachricht: Dieser Kreislauf kann jahrelang laufen, ohne dass die betroffene Person überhaupt merkt, was passiert. Die gute Nachricht: Wenn man einmal verstanden hat, wie das System funktioniert, kann man es auch durchbrechen.

Der Power-Posing-Hype: Was wirklich funktioniert und was nicht

Du hast vielleicht schon mal von „Power Posing“ gehört – der Idee, dass man durch bestimmte Körperhaltungen selbstbewusster werden kann. Frühe Studien suggerierten, dass schon zwei Minuten in einer „Siegerpose“ die Hormonproduktion beeinflussen und das Selbstbewusstsein steigern können.

Plot Twist: Neuere, großangelegte Untersuchungen haben diese Hormoneffekte nicht bestätigen können. Die Sache mit dem Testosteron und Cortisol? Vermutlich Wishful Thinking. Aber – und das ist ein wichtiges Aber – die subjektiven Veränderungen sind durchaus messbar. Menschen fühlen sich tatsächlich selbstbewusster, wenn sie bewusst eine aufrechtere Haltung einnehmen.

Das bedeutet: Du musst nicht gleich wie Wonder Woman mit den Händen in den Hüften dastehen. Schon kleine Änderungen können einen spürbaren Unterschied machen. Schultern zurückziehen, Kopf gerade halten, beim Gehen etwas größere Schritte machen – all das sendet positive Signale an dein eigenes Gehirn.

Die Körper-Geist-Verbindung: Warum kleine Änderungen große Wirkung haben

Das Schöne an dieser ganzen Forschung ist, dass sie dir eine sehr konkrete, körperliche Möglichkeit gibt, an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Während psychologische Veränderungen oft abstrakt und schwer greifbar erscheinen, ist Körperhaltung etwas sehr Direktes und Kontrollierbares.

Wenn du merkst, dass du zu den typischen „Kleinmach-Haltungen“ neigst, experimentiere bewusst mit Alternativen. Das muss nicht übertrieben oder unnatürlich wirken. Manchmal reicht es schon, die Schultern einmal bewusst zu entspannen und zurückzuziehen, oder beim nächsten Gespräch den Blickkontakt eine Sekunde länger zu halten.

- Werde dein eigener Körpersprache-Detektiv und beobachte dich selbst

- Experimentiere mit kleinen Haltungsänderungen

- Achte darauf, wie sich verschiedene Positionen anfühlen

Selbstbeobachtung ohne Verurteilung ist der erste Schritt zu positiver Veränderung. Es geht nicht darum, dich selbst zu kritisieren, sondern darum, bewusst zu werden, was dein Körper die ganze Zeit über dich erzählt.

Die Forschung zeigt: Diese kleinen Änderungen können tatsächlich dein Selbstbewusstsein steigern. Nicht durch Magie, sondern durch den sehr realen Dialog zwischen deinem Körper und deinem Geist. Wenn dein Körper deinem Gehirn signalisiert „Wir sind sicher und selbstbewusst“, beginnt dein Gehirn tatsächlich, das zu glauben.

Das Wichtigste dabei: Es geht nicht darum, eine Rolle zu spielen oder jemand anderes zu sein. Es geht darum, deinem Körper zu helfen, sich an dein wahres Potenzial zu erinnern. Menschen mit geringem Selbstwertgefühl unterschätzen oft ihre eigenen Fähigkeiten und ihren Wert – eine aufrechtere Haltung kann dabei helfen, dieses innere Gleichgewicht wiederzufinden.

Die Körpersprache-Forschung steckt noch voller Überraschungen und neuer Entdeckungen. Was wir aber schon jetzt wissen, ist ziemlich beeindruckend: Unser Körper und unser Geist sind Partner in einem komplexen Tanz, bei dem jeder den anderen beeinflusst. Und das Beste daran? Du kannst lernen, diesen Tanz zu beherrschen.

Inhaltsverzeichnis