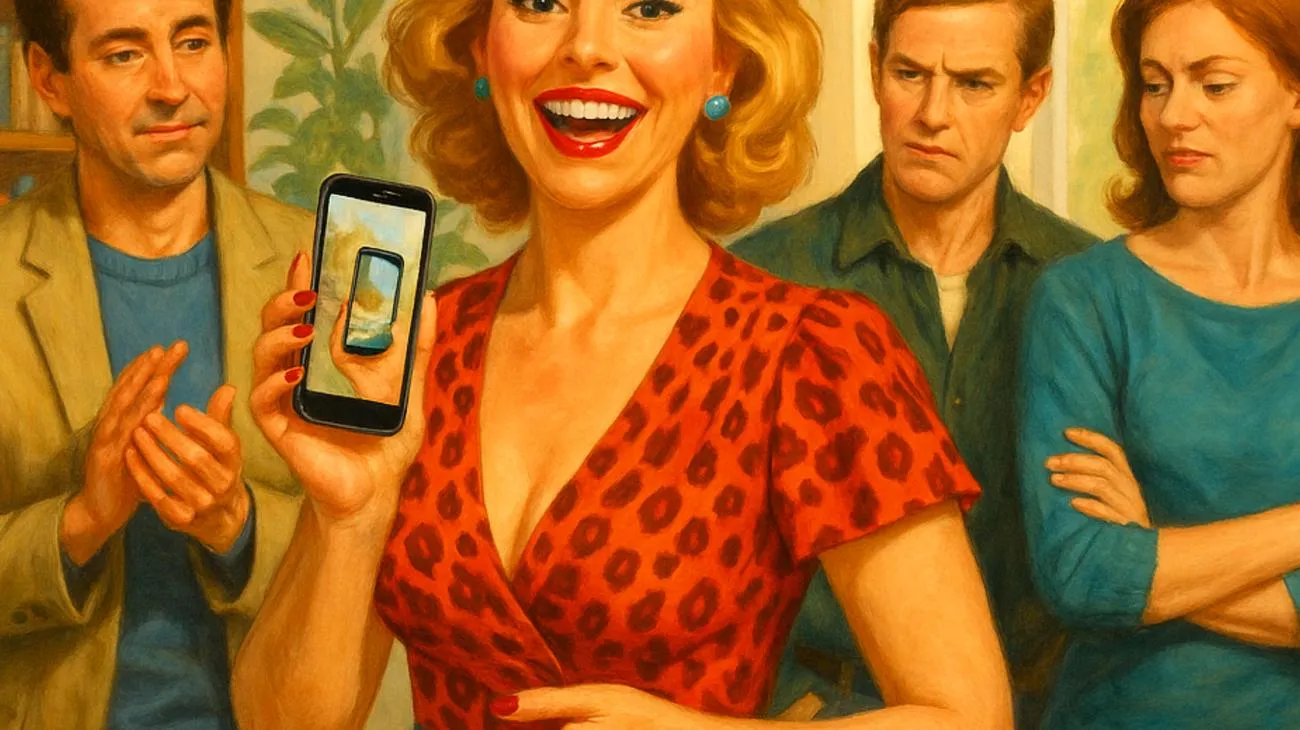

Du kennst bestimmt diese eine Person aus deinem Bekanntenkreis. Kaum ist sie im Raum, beginnt die große Show: der neue Job, das tolle Gehalt, die spektakulären Urlaubsfotos, die beeindruckenden Erfolge. Alles wird mit einem Lächeln präsentiert, das zu sagen scheint: „Seht her, wie großartig ich bin!“ Aber halt – bevor du denkst, diese Menschen seien die selbstbewusstesten Personen der Welt, solltest du erfahren, was Psychologen wirklich über dieses Verhalten herausgefunden haben.

Das große Missverständnis über Selbstlob

Hier kommt der Plot Twist, den niemand erwartet: Menschen, die permanent ihre eigenen Leistungen in den Himmel loben, sind oft die unsichersten Personen im Raum. Das klingt zunächst völlig verrückt, aber die Psychologie hat dafür eine faszinierende Erklärung gefunden.

Übermäßiges Selbstlob funktioniert wie eine riesige, protzige Sonnenbrille – sie wird nicht getragen, weil die Sonne so grell scheint, sondern weil müde Augen versteckt werden sollen. Genauso ist chronische Selbstverherrlichung weniger eine Demonstration von Stärke, sondern vielmehr ein ausgeklügeltes Versteckspiel mit den eigenen Schwächen.

Die Forschung zu narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen zeigt deutlich, dass chronische Selbstverherrlichung paradoxerweise mit einem fragilen Selbstwertgefühl zusammenhängt. Was nach außen wie unerschütterliches Selbstvertrauen wirkt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als psychologischer Schutzschild gegen innere Unsicherheiten.

Wenn das Ego zur Vollzeitbeschäftigung wird

Diese Menschen leben in einer Art emotionalem Hamsterrad. Ihr Selbstwertgefühl funktioniert wie ein Smartphone-Akku, der ständig leer geht und permanent aufgeladen werden muss. Jedes Mal, wenn sie sich selbst loben und positive Reaktionen ernten, bekommen sie einen kleinen Energieschub – aber der hält nie lange an.

Psychologen sprechen hier von einem Kompensationsmechanismus. Die betroffene Person versucht unbewusst, ihre inneren Zweifel und Ängste zu übertönen, indem sie sich permanent als besonders erfolgreich oder talentiert darstellt. Es ist wie ein psychologischer Verstärker, der die leisen, aber hartnäckigen Selbstzweifel überdröhnen soll.

Die Theorie der Selbstbestätigung aus der Sozialpsychologie erklärt, wie Menschen versuchen, Unsicherheit durch die Suche nach äußerer Anerkennung zu kompensieren. Diese Strategien entwickeln sich oft schon früh im Leben und werden zu automatischen Verhaltensmustern.

Die Wissenschaft hinter dem großen Theater

Empirische Studien zum Thema Narzissmus haben etwas Erstaunliches herausgefunden: Menschen mit narzisstischen Tendenzen – und übermäßiges Selbstlob kann ein Indiz dafür sein – wirken zwar nach außen selbstsicher, sind aber innerlich extrem abhängig von der Meinung anderer.

Ihr Selbstwert gleicht einem Kartenhaus: Von außen imposant und beeindruckend, aber ein falscher Windhauch in Form von Kritik und alles stürzt krachend zusammen. Deshalb reagieren diese Menschen auch so empfindlich auf negative Kommentare – jeder kritische Einwand bedroht ihr mühsam aufgebautes Selbstbild.

Besonders interessant ist die Forschung zum sogenannten „contingent self-esteem“ – einem Selbstwertgefühl, das stark von externen Faktoren abhängt. Menschen mit diesem instabilen Selbstwert erleben extreme emotionale Schwankungen: Himmel hoch jauchzend bei Lob, zu Tode betrübt bei Kritik.

Gesundes vs. problematisches Selbstlob erkennen

Nicht jede Form von Eigenlob ist automatisch problematisch – das wäre auch absurd. Der Schlüssel liegt in den Details und der Art, wie Menschen über sich sprechen. Gesundes Selbstvertrauen zeigt sich durch angemessene Freude über Erfolge, die gerne mit anderen geteilt wird, verbunden mit der Fähigkeit, Kritik zu verkraften, ohne permanent auf Bestätigung angewiesen zu sein.

Kompensatorisches Selbstlob hingegen offenbart sich durch einen zwanghaften Drang, ständig über Erfolge zu sprechen, aktive Suche nach Bewunderung und defensive Reaktionen auf jede Form von Kritik. Der Unterschied liegt in der emotionalen Stabilität dahinter.

- Authentische Zufriedenheit: Der Selbstwert kommt hauptsächlich von innen und bleibt relativ stabil, unabhängig von äußeren Umständen

- Externe Abhängigkeit: Das Selbstwertgefühl schwankt wie ein Jojo, je nachdem wie andere reagieren

- Realistische Selbsteinschätzung: Sowohl Stärken als auch Schwächen werden akzeptiert und können offen thematisiert werden

- Verzerrte Selbstwahrnehmung: Obsessive Konzentration auf Erfolge, während Schwächen verdrängt oder schöngeredet werden

Warum Menschen zu diesem Verhalten greifen

Die Wurzeln für übermäßiges Selbstlob liegen oft tief in der Persönlichkeitsentwicklung vergraben. Die Bindungs- und Entwicklungspsychologie zeigt deutlich, dass Kindheitserfahrungen eine entscheidende Rolle spielen.

Vielleicht haben diese Menschen früh gelernt, dass sie nur dann Aufmerksamkeit oder Zuneigung bekommen, wenn sie außergewöhnliche Leistungen erbringen. Oder sie wurden häufig kritisiert und entwickelten eine Art Präventivstrategie: Lieber selbst zuerst das Positive betonen, bevor andere das Negative finden können.

Manchmal haben diese Personen auch echte, beeindruckende Erfolge vorzuweisen, aber sie haben nie gelernt, daraus ein stabiles Selbstbild zu entwickeln. Stattdessen wurden sie süchtig nach dem Rausch der Bewunderung – ein gefährlicher Kreislauf beginnt.

Leben auf der emotionalen Achterbahn

Menschen mit chronischem Selbstlob-Verhalten leben in einem ständigen Wechselbad der Gefühle. An guten Tagen, wenn sie Lob und Anerkennung bekommen, schweben sie auf Wolke sieben. An schlechten Tagen, wenn ihre Erfolgsgeschichten auf taube Ohren stoßen oder – noch schlimmer – jemand Kritik äußert, stürzen sie emotional ab.

Diese Höhen und Tiefen sind nicht nur für die betroffene Person selbst erschöpfend, sondern belasten auch ihr gesamtes Umfeld. Freunde, Familie und Kollegen müssen ständig die richtige Dosis an Bewunderung liefern, sonst droht ein emotionaler Zusammenbruch oder zumindest sehr schlechte Stimmung.

Umgang mit chronischen Selbstlobern

Wenn du jemanden in deinem Leben hast, der permanent seine Erfolge hervorhebt, kann das ziemlich zermürbend sein. Hier sind einige psychologisch fundierte Strategien, wie du damit umgehen kannst, ohne selbst verrückt zu werden.

Verstehe die wahre Motivation. Diese Person versucht nicht unbedingt, dich zu nerven oder sich über dich zu stellen. Wahrscheinlich kämpft sie mit ihren eigenen Dämonen und braucht verzweifelt Bestätigung. Das macht das Verhalten nicht weniger anstrengend, aber es hilft dir, es weniger persönlich zu nehmen.

Setze klare, aber freundliche Grenzen. Du musst nicht bei jeder Selbstlob-Tirade begeistert applaudieren. Ein neutrales, aber höfliches „Das freut mich für dich“ reicht völlig aus. Du bist nicht der persönliche Cheerleader anderer Menschen.

Vermeide den Wettkampf-Modus. Der Versuch, diese Person mit deinen eigenen Erfolgen zu übertrumpfen, führt meist nur zu einem endlosen Konkurrenzkampf, bei dem alle verlieren. Es wird zu einem erschöpfenden Tennis-Match aus Selbstlob-Bällen.

Echtes vs. gespieltes Selbstvertrauen entschlüsseln

Echter, gesunder Selbstwert ist ruhig und stabil. Menschen mit authentischem Selbstvertrauen müssen ihre Erfolge nicht permanent herausposaunen, weil sie wissen, wer sie sind – mit allen Ecken und Kanten.

Sie können sich über ihre Leistungen freuen, ohne andere damit zu bombardieren. Sie stecken Kritik weg, ohne dass ihr gesamtes Weltbild zusammenbricht. Und vor allem: Sie sind nicht wie Vampire auf die ständige Bestätigung anderer angewiesen.

Achte mal darauf, wie Menschen über sich selbst sprechen. Echtes Selbstvertrauen zeigt sich oft in subtilen Signalen: Die Person kann über ihre Fehler lachen, gibt anderen gerne ehrliche Komplimente, hört aktiv zu und muss nicht jeden Gesprächsfaden zu sich selbst zurückleiten.

Fragiles Selbstvertrauen hingegen ist laut und aufdringlich. Diese Menschen unterbrechen andere, um von sich zu erzählen, werden defensiv bei harmlosen Kommentaren und scheinen in einem permanenten Beweis-Modus zu leben.

Der Weg zu authentischem Selbstwertgefühl

Falls du dich beim Lesen dieses Artikels ertappt fühlst – keine Panik. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung. Die gute Nachricht ist: Ein stabiler Selbstwert lässt sich entwickeln, auch wenn es Zeit und oft professionelle Hilfe braucht.

Authentisches Selbstvertrauen entsteht nicht durch externe Bestätigung, sondern durch Selbstakzeptanz. Das bedeutet, sowohl die eigenen Stärken als auch Schwächen anzunehmen, ohne sich permanent beweisen zu müssen.

Die Forschung zum Selbstmitgefühl zeigt, dass Menschen, die freundlich mit sich selbst umgehen, weniger auf die Meinung anderer angewiesen sind. Sie können Fehler machen, ohne ihr gesamtes Selbstbild in Frage zu stellen.

Was das über unsere Gesellschaft verrät

Die Tatsache, dass so viele Menschen zu kompensatorischem Selbstlob greifen, sagt auch etwas über unsere leistungsorientierte Gesellschaft aus. Wir leben in einer Welt, in der ständig verglichen, bewertet und in Rangfolgen eingeteilt wird – von Social Media bis zum Arbeitsplatz.

Diese permanente Bewertungskultur kann Menschen dazu treiben, sich permanent rechtfertigen und beweisen zu müssen. Was als Selbstvertrauen getarnt ist, entpuppt sich oft als Überlebensinstinkt in einer Welt, die niemals genug zu sein scheint.

Das Verstehen dieser Dynamik kann uns helfen, empathischer mit anderen und auch mit uns selbst umzugehen. Jeder Mensch kämpft mit Unsicherheiten – manche verstecken sie besser als andere.

Die Erkenntnis, dass übermäßiges Selbstlob oft ein verkappter Hilferuf ist, verändert unsere Perspektive auf menschliches Verhalten grundlegend. Was auf der Oberfläche wie Überheblichkeit aussieht, kann in Wirklichkeit ein verzweifelter Versuch sein, sich wertvoll und akzeptiert zu fühlen.

Diese Einsicht sollte uns daran erinnern, dass Menschen komplexe Wesen mit vielschichtigen Motivationen sind. Schnelle Urteile über andere – und über uns selbst – werden der Realität selten gerecht. Gleichzeitig bedeutet Verständnis nicht automatisch Toleranz für alle Verhaltensweisen. Du kannst die Hintergründe verstehen und trotzdem gesunde Grenzen setzen.

Das nächste Mal, wenn du jemandem begegnest, der wieder ausführlich von seinen neuesten Triumphen erzählt, denkst du vielleicht an diesen Artikel. Hinter der scheinbar unerschütterlichen Fassade könnte sich jemand verbergen, der eigentlich nur nach einem bisschen Sicherheit und echter Anerkennung sucht – ein sehr menschliches Bedürfnis, das wir alle kennen.

Inhaltsverzeichnis